Jenseits des Himmels

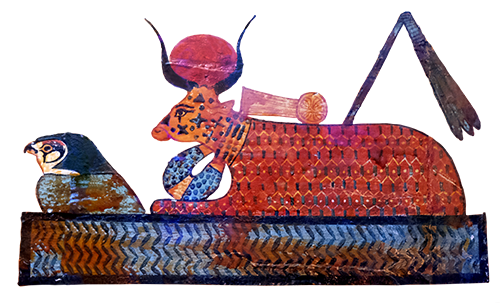

Abb. 1 Tutankhamuns Bett in der Form von Mehet Weret. Ihr geflecktes Fell erinnert an einen Sternenhimmel.

Niemand wusste, wo die Quelle des Nils lag. Aber ein ägyptischer Schriftsteller glaubte, das zu wissen. Seine Geschichte war jedoch besonders bemerkenswert. Eine Quelle ohne Boden? Eine grenzenlose Tiefe?

Reise entlang des Nils

Vor fast zweieinhalbtausend Jahren reiste der griechische Historiker Herodot durch Ägypten. Er beschrieb, was ihm begegnete. Er befragte mehrere Personen zu dem, was er gesehen hatte und worüber er mehr wissen wollte. Als er das Land am Nil besuchte, fragte er sich unter anderem, wo die Quelle dieses großen Flusses lag. Woher kam das ganze Wasser? Die Leute, die er fragte, wussten es nicht. Niemand schien es zu wissen. Aber er hörte von einem ägyptischen Erzähler der es vielleicht wusste. Dieser Autor erzählte ihm, dass die Quelle des Nils in der Nähe des ersten Katarakts liege, in der Nähe des felsigen Teils des Flusses. Dort würde das Wasser aus der Tiefe aufwallen und in zwei Richtungen fließen. Ein Strom würde nach Süden fließen und der andere Strom nach Norden. Die Quelle sollte unendlich tief sein.[1]

Dem Mann zufolge hatte Pharao Psammentiches einst die Tiefe mithilfe eines Tausende Meter langen Seils messen lassen, doch dieses hatte nie den Grund erreicht. Herodot hörte die Geschichte, schrieb sie auf und machte sich seine eigenen Gedanken dazu. Er sagte, er könne den Mann nicht ganz ernst nehmen.

Diese Anekdote macht deutlich, dass es zu einer Verwechslung zwischen einer symbolischen Geschichte und einer konkreten Frage kam. Herodot fragte nach der tatsächlichen Quelle des Nils. Ihm wurde eine Geschichte über die mythische Quelle des Nils erzählt. Heute weiß man, dass der Nil im geographischem Sinn im Hochland Zentralafrikas entspringt. Aber was ist eigentlich unter der mythischen Quelle des Nils zu verstehen – und am wichtigsten: welche Bedeutung ist ihr zuzumessen?

Herkunft

Die Geschichte des ägyptischen Erzählers geht auf alte ägyptische Mythen zurück. Diese Mythen sind ebenso rätselhaft wie die Geschichte des Autors. Einem der Mythen zufolge soll unter den Felsen des ersten Katarakts, wo der Nil ins Land eintritt, ein seltsames Wesen namens Hapi leben. Er goss Wasser aus zwei Krügen aus dem Nil und brachte den Fluss so zum Fließen.

Einem anderen Mythos zufolge bezieht der Nil sein Wasser aus Nun, einer geheimnisvollen Quelle, über die man nichts sagen kann, außer dass sie grenzenlos ist und ewig existiert. Was ist diese mysteriöse Grenzenlosigkeit? Und wer ist die seltsame Gestalt Hapi?

Urwasser

Die Priester, die die Mythen bedachten, hatten ein philosophisches Bild vom Ursprung alles Lebendigen. Alle Wesen entstehen ihrer Ansicht nach aus einem grenzenlosen Lebensprinzip. Dies war nicht ‘das Nichts’, sondern Leben noch ohne Form. Es war ein unendliches Bewusstseinsfeld, in dem alles Leben enthalten war. Die Ägypter nannten dies Nun. Nun war da, bevor irgendetwas Gestalt angenommen hatte. Das hat es immer gegeben und das wird es immer geben. Nun wird oft mit Wasser verglichen, es handelt sich jedoch nicht um echtes Wasser. Es wurde oft als Urwasser angedeutet oder auch als Tiefe oder als Raum beschrieben. Nun umgab die Erde und breitete sich über die Grenzen des Universums hinaus aus, wie ein Ozean ohne Ufer, ohne Grund, grenzenlos tief bis ins Unendliche.

Ägyptische Priester suchten nach einem Bild, um diese Idee zu erklären. Dies sahen sie bei der Nilflut. Über Jahrtausende hinweg verursachte der Nil schwere Überschwemmungen. Seit dem Bau des Assuan-Staudamms ist es am Nil nicht mehr zu Überschwemmungen gekommen,

davor kam es jedoch jedes Jahr im Juli zu Überschwemmungen. Für die ägyptischen Priester war dies ein sehr passendes Symbol. Damals gab es nur Wasser, sonst nichts. Es schien daher genau Nuns Idee zu sein.

Nun umfasst nicht nur die Erde, sondern durchdringt sie auch. Die Ägypter symbolisierten dies auf sehr einfallsreiche Weise durch die Verwendung von Grundwasser, das sie ebenfalls Nun nannten. Dadurch wurde die Idee vermittelt, dass alle Wesen nicht nur aus Nun stammen, sondern auch davon durchdrungen sind.

Den alten Ägyptern zufolge gibt es nichts, was nicht lebendig ist. So etwas wie tote Materie gibt es nicht. Auch die Erde, die Sterne, die Berge (also die Minerale beziehungsweise Atome) sind Lebensformen. Und alles Leben, einschließlich Pflanzen, Tiere und Menschen, kommt von Nun.

Auch aus einem weiteren Grund ist die Nilflut ein passendes Symbol für Nun. Die Flut brachte mit Wasser und nährstoffreichem Schlamm Fruchtbarkeit in das Land. Als das Wasser zurücktrat, begann das Leben. Die ersten Landstücke tauchten über dem Wasser auf, Vegetation begann zu wachsen, Vögel und andere Tiere erschienen. Die Nilflut war die Quelle allen Lebens. Daher schien es Nun zu sein. Nun ist auch die Quelle allen Lebens.

Urgötter

Nun wird meist mit Begriffen wie „Grenzenlosigkeit“, „Dunkelheit“, „das Verborgene“ und „Urwasser“ beschrieben. Die Ägypter liebten die Personifizierung. Sie liebten es, abstrakte Konzepte in Form menschlicher oder halb menschlicher, halb tierischer Figuren darzustellen. Sie drückten diese Konzepte auch dadurch aus, dass sie sie in menschlicher Form mit Tierköpfen darstellten. Da im Nun Energie (männlich) und Materie (weiblich) noch eine Einheit bilden, wurden diesen Begriffen männliche und weibliche Namen gegeben. Heh, „Unendlichkeit“ oder „Grenzenlosigkeit“, hat sein weibliches Gegenstück in Hehet. Amun, „der Verborgene“, erhielt Amunet als seine weibliche Seite, Kek, „Dunkelheit“, erhielt Keket und Nun, „Urwasser“, bekam Nunet.

Diese Beschreibungen von Nun, diese Konzepte, wurden die acht Urgötter genannt. Diese Urgötter sind in Abbildung 4 dargestellt. Die vier männlichen Konzepte haben den Kopf eines Frosches, die vier weiblichen Konzepte den Kopf einer Schlange.

Mehet Weret

Ein weiteres Symbol für Nun ist die himmlische Kuh Mehet Weret. In Abbildung 5 liegt sie auf einem mit Wasser gefüllten Rechteck. Es ist das Symbol für „Quelle“, „See“ oder „Meer“ und bezieht sich auf das Urwasser. Auch die Kuh selbst steht für das Urwasser. Ihr Name Mehet Weret sagt alles. Mehet Weret bedeutet „große Flut“.

Hapi

Doch wer ist dieses seltsame Wesen, das an der Quelle des Nils leben soll? Dieses Wesen namens Hapi ist auch ein Bild der Nilflut beziehungsweise ihres tieferen Hintergrunds: Nun. Hapi wird auch als männlich und weiblich dargestellt. Er hat einen Bart und Brüste; im grenzenlosen Al sind Energie und Materie immer noch eins. Noch ist nichts getrennt. Es ist ein Zustand, in dem „zwei Dinge noch nicht vorhanden sind“.

Der Name Hapi sorgt für Klarheit. Hapi kommt von dem Wort, das „erscheinen“, „werden“ oder „Leben geben“ bedeutet. Die Ägypter ersannen immer wieder andere Symbole für das grenzenlose Lebensprinzip. Wir sahen bereits einige Beispiele, nämlich Mehet Weret und die acht Urgötter. Hapi ist auch so ein Symbol. Obwohl die Ägypter Hapi als menschliche Figur darstellten, vergassen sie nicht, dass er nur ein Symbol ist. In einer Hapi gewidmeten Hymne wird dies deutlich zum Ausdruck gebracht. Darin heisst es, dass niemand den Aufenthaltsort Hapis kennt und dass Hapi nicht in Stein gehauen wiedergegeben werden kann.[2]

Damit wird auf das Essentielle Hapis hingewiesen, das darin besteht, dass Hapi nicht in der Form einer physischen Entität repräsentiert werden kann. Die in der Hymne enthaltene Aussage bezieht sich auf die Unmöglichkeit, Hapi bildlich darzustellen.

Hapi drückt in symbolischer Form die grenzenlose Quelle aus, die im Moment zu strömen anfängt, da ein Wesen seine Form erhält. Wenn ein Wesen von Nun ausgehend sich entfaltet, entwickelt es ein Bewusstsein, das von Anfängen im Grenzenlosen sich immer mehr in die Gebiete des Materiellen begibt, wobei sich das Körperliche herausbildet. Im Tode und im Schlaf strömt das Bewusstsein wieder zu seinem Ursprung zurück.

Dies macht die Geschichte, die Herodot hörte, verständlich. Die unergründliche Quelle des Nils verweist auf die grenzenlose Tiefe von Nun. Auf den Bildern 2 und 6 ist Hapi mit seinen beiden Krügen mit Nilwasser zu sehen.

Amun-Hymne

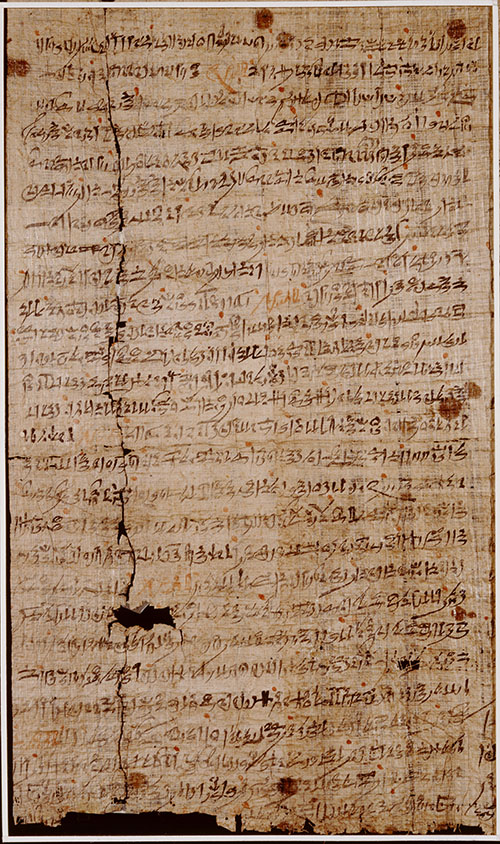

Eine der vielleicht schönsten Beschreibungen des Nun ist die Amun-Hymne. Der Papyrus stammte wahrscheinlich aus den verlorenen ägyptischen Tempelbibliotheken. Heute wird es im Nationalen Altertumsmuseum in Leiden aufbewahrt. In diesem Text wird Amun mit Nun gleichgesetzt:

Er (Amun) ist weiter als der Himmel,

Er ist tiefer als die Du’at (Unterwelt)

Kein Gott kennt seine wahre Gestalt.

Sein Bild ist in den Heiligen Schriften nicht dargestellt.

Er ist unbeschreiblich.

Er ist zu versteckt, um seine beeindruckende Wirkung zu offenbaren.

Er ist zu groß, um ihn kennen zu lernen, zu mächtig, um ihn zu kennen.

Man würde vor Schreck sofort tot umfallen, wenn jemand, bewusst oder unbewusst, seinen versteckten Namen aussprechen würde.

Kein Gott kann ihn bei seinem Namen nennen.

Ba (Seele) verbirgt seinen Namen, weil er geheim ist.‘ [3]

Der Text macht deutlich, dass dieses verborgene Lebensprinzip nicht beschrieben oder dargestellt werden kann. Es gibt kein gutes Wort, um es zu beschreiben. Der Mensch kann ihm keinen Namen geben. Man kann es nicht „beim Namen nennen“. Kein Wesen kennt dieses grenzenlose All. Sogar Wesen, die weiter fortgeschritten sind als die Menschen (Götter), wissen es nicht. Den Ausdruck „vor Schreck sofort tot umfallen“ ist wahrscheinlich ein Ausdruck für „Erstaunen“, eine Art, den „überwältigenden Eindruck“ dieses Alls auszudrücken. Der Ausdruck zeigt auch, dass der Mensch nie in der Lage sein wird, dieses All gänzlich zu erkennen. Das ist nicht möglich, denn wenn ein Mensch es kennenlernen könnte, wäre er kein abgesondertes Wesen mehr, sondern alles.

Aber darüber nachzudenken ist sehr inspirierend. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die Ägypter ihm so viel Aufmerksamkeit schenkten und sich immer wieder neue Wege ausdachten, es zu symbolisieren.

Bevor die Erde existierte

Wenn Nun schon immer da war und alle Wesen von Nun stammen, dann müssen auch alle Wesen ihrer Essenz nach schon immer da gewesen sein. Der Ägypter sagt auch, er sei da gewesen, „bevor der Himmel existierte, bevor die Erde existierte, bevor die Menschen existierten, bevor die Götter geboren wurden, bevor der Tod existierte“.[4] Er war da, „bevor das existierte, was Gestalt annehmen muss“.[5]

Den Ägyptern zufolge existierten alle Wesen schon immer als Bewusstseinszentren. Zunächst haben sie keine Form, sondern schlummern, bis für sie die Zeit gekommen ist, aufzuwachen und aktiv zu werden. Sie werden geboren, sammeln Erfahrungen in der Welt, durch die sie sich entwickeln können. Nach ihrem Tod kommen sie zurück in Nun, um sich auszuruhen und Erfahrungen zu verarbeiten. Nach einiger Zeit wachen sie wieder auf. Sie werden wiedergeboren, um ihre Entwicklung fortzusetzen. Genau das Gleiche passiert im Schlaf. Nach Auffassung der Ägypter geht man dann auch zu Nun. Eines von Tutanchamuns Betten hat die Form von Mehet Weret (Abb. 1). Einer Sage zufolge trägt Mehet Weret den Menschen jede Nacht auf ihrem Rücken zu Nun. Oder, wie ein anderer Mythos erzählt, sie wird den Menschen auf ihren Hörnern forttragen, wenn er Sonne geworden ist. Am nächsten Morgen hebt Mehet Weret die Sonne aus Nun hervor. Der Mensch wacht wieder auf und das Leben geht weiter. Dieses Bett wurde in Tutanchamuns Grab aufgestellt, damit Mehet Weret ihn nach seinem Tod mitnehmen kann. Die Sonne oder der Sonnengott ist im alten Ägypten ein Symbol für den inneren Gott, tiefster Kern des Menschen. Tutanchamun lässt seinen Körper zurück, er selbst jedoch, sein innerer Kern, wird in eine höhere Sphäre aufgenommen.

Wassertropfen

Jedes Lebewesen ist anders. Jedes Wesen ist einzigartig und drückt einen begrenzten Teil des Ganzen aus. Und doch ist der Kern jedes Wesens bodenlos tief, ewig, grenzenlos. Daher sind in ihm unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden und er entwickelt sich mit jedem Leben weiter.

Ägyptische Texte vermitteln den Eindruck, als sei der Mensch einst unbewusst aus Nun hervorgegangen, als ein beginnender Mensch, wie ein Kind. Er „wurde von Nun an seiner linken Hand geformt, als er ein Kind war, das noch keine Weisheit besaß“, heißt es in einem Pyramidentext. [6] Er kann als voll bewusster Mensch auf die höhere Ebene zurückkehren, die er einst verlassen hat. Er kann Weisheit entwickeln und ein göttlicher Mensch werden, ein Osiris. Wennefer ist der Titel, der Osiris oft gegeben wird. Wen bedeutet „sein“ und nefer „schön“, „gut“, „perfekt“. Wennefer wird oft als „derjenige, der immer gut ist“ übersetzt. Er ist also ein vollkommener Mensch geworden und hat alles gelernt, was man als Mensch lernen kann. Er hat einen Endpunkt erreicht. Dieser Endpunkt ist relativ, denn nach einer Ruhephase geht das Leben weiter. Er kann wieder neue Welten entdecken und sich weiterentwickeln. Jedes Wesen kann sich immer weiterentwickeln, immer eine Stufe höher. Nun ist grenzenlos.

Alle Lebewesen lernen voneinander. Alle Lebewesen brauchen einander. Sie wachsen zusammen. Und alle Wesen kehren zu Nun zurück, zum Ozean des Seins, von dem sie nie wirklich getrennt waren. Sie waren immer ein Teil davon. Jedes Wesen ist ein Tropfen Urwasser. „Ich bin Nun“, sagt der Ägypter.[7] Der Gießeimer in Bild 9 hat die Form eines Wassertropfens. Der Eimer wurde in Tempeln verwendet und kann mit Wasser gefüllt werden. Er symbolisiert dasselbe Leben, das durch alle Wesen fließt. Wer erkennt dass allem Existierenden eine Einheit zugrunde liegt, erkennt sich selbst in jedem Wesen.

.

Dieser Artikel ist eine Adaption des Artikels, der in Bresmagazine 344 Februar 2024 erschien, wie auch im Buch Het Mooie Westen, Mythen en symbolen in Egypte (2019).

Übersetzung: Herbert Hermann

Copyright Text und Fotos: Corina Zuiderduin