Segni di tempi antichi

Gli Egizi chiamavano i loro geroglifici Medu Netjer, “parole divine”. Erano convinti che i geroglifici nei templi e nelle tombe contenessero saggezza divina. Si dice che Thot, il dio della saggezza, abbia dato loro la scrittura. La scrittura consentiva loro di conservare la conoscenza per le generazioni successive. Ma la conoscenza più profonda dell’antico Egitto va oltre le parole, nascosta nella pietra, avvolta nei miti e nei simboli. Eppure, a volte, perfino i geroglifici stessi contengono una conoscenza più profonda.

Anche i geroglifici sono segni. Segni di tempi antichi, segni di un passato remoto. I geroglifici hanno sempre affascinato l’uomo. Per molto tempo nessuno riuscì a leggerli. Negli ultimi secoli dell’antico Egitto i geroglifici vennero lentamente dimenticati. Gli ultimi geroglifici furono scritti nel 394 d.C. su un muro dell’isola Philae. Dopo di che, per molto tempo, nessuno riuscì più a decifrare i misteriosi segni.

Col passare del tempo, l’interesse per l’antico Egitto crebbe. Le imponenti costruzioni e le splendide sculture catturarono l’immaginazione. Le pareti dei templi erano ricoperte di geroglifici. Ma cosa significavano di preciso? Nascondono segreti? Chiunque avesse voluto saperne di più avrebbe dovuto armarsi di pazienza, perché i geroglifici vennero decifrati solamente nel 1822.

Una chiave importante per questa decifrazione fu la Stele di Rosetta. Su questa pietra lo stesso testo è inciso in tre lingue: in geroglifici, in demotico (un’antica scrittura corsiva egizia) e in greco. E quest’ultima lingua i linguisti sapevano leggerla. Sebbene diverse persone abbiano contribuito alla sua decifrazione fornendo preziosi tasselli del puzzle, alla fine è stato il francese Jean-François Champollion a riuscire a risolvere l’enigma.

Finalmente gli scienziati riuscivano a leggere i segni. Ma i testi rinvenuti nelle tombe e nei templi si rivelarono pieni di enigmi; frammenti di testo apparentemente incomprensibili, privi di qualsiasi ordine logico. Ad esempio, nel Libro dei Morti, l’egiziano dice di “starnazzare come un’oca” e poi, poche frasi dopo, “distende le sue ali come un falco” per poi affermare con enfasi di essere “un loto”. Allora che cosa ne potevano concludere gli studiosi? Questi testi misteriosi nascondevano qualcosa? Gli antichi Greci parlavano con ammirazione del sapere degli Egizi. Si dice che molti grandi filosofi greci abbiano studiato in Egitto. Platone c’era stato e si dice che anche Pitagora abbia sviluppato le sue teorie in Egitto. Se studiavano lì, questi strani testi non dovevano avere un significato più profondo?

Conoscenza nascosta

Gli Egizi misero per iscritto molti tipi delle scienze umane, dall’astronomia alla matematica, fino alle conoscenze mediche. Ma anche testi sull’origine della vita, su cosa accade dopo la morte, su come crearsi un destino migliore, sul paradiso e su come diventare divini. Gli aspetti etici di questi testi sono sempre scritti con parole chiare, affinché tutti possano comprenderli. Un’altra parte di questa cognizione è nascosta nei miti e nei simboli.

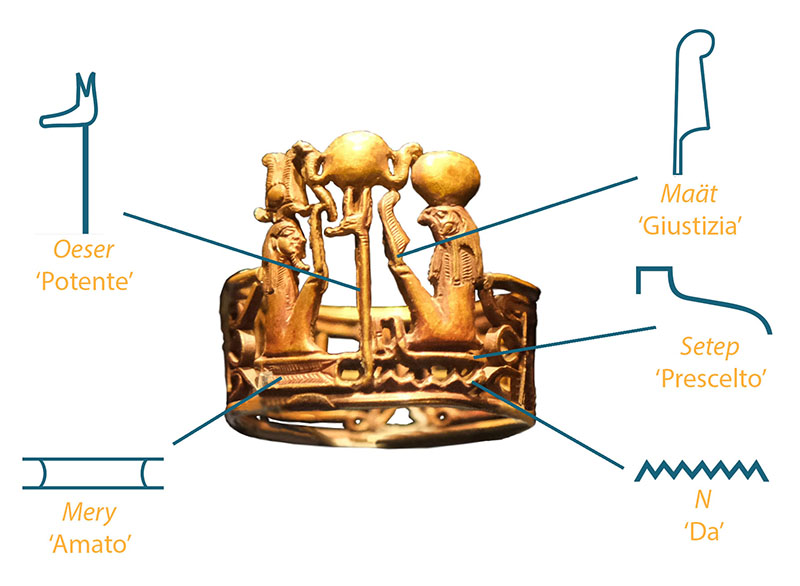

Anche i geroglifici sono simboli. Venivano utilizzati non solo come simboli sonori per scrivere testi sui muri dei templi e sui papiri, ma anche su tanti altri tipi di oggetti, come statue, armadi, gioielli e cucchiai. Talvolta erano così strettamente connessi agli oggetti sui quali erano scritti da diventarne parte integrante.

Geroglifici

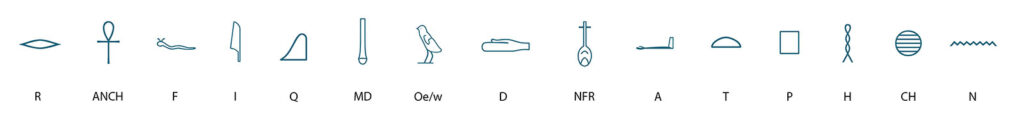

I geroglifici sono disegni stilizzati di oggetti, piante, animali e persone. Uno scriba egizio doveva quindi saper disegnare bene e non sorprende quindi che la parola egizia per “scrittura” sia la stessa che per “disegno”. A volte i geroglifici stessi sono delle vere e proprie opere d’arte (Figura 1). Quindi uno scriba non forniva solo il testo, ma spesso anche le relative illustrazioni, ad esempio nei libri dei morti.

I geroglifici venivano scritti in direzioni diverse. Alcuni testi vanno dall’alto verso il basso. Altri, come la nostra scrittura, vanno letti da sinistra a destra, altri ancora da destra a sinistra. Non esistono testi nell’antico Egitto che debbano essere letti dal basso verso l’alto.

Non è difficile stabilire se un testo va letto da sinistra a destra o da destra a sinistra. Se nei geroglifici le figure guardano verso sinistra, allora si deve leggere da sinistra a destra. Se guardano verso destra, si legge nella direzione opposta. Si legge sempre dai volti.

Capita spesso che una parte di una riga di testo vada da sinistra a destra e che un’altra parte della stessa riga vada da destra a sinistra. L’immagine 4 mostra i geroglifici su una bara di ebano di Tutankhamon. Il testo inizia al centro e da lì la parte sinistra del testo va da destra a sinistra e la parte destra della riga va da sinistra a destra. In questo modo i geroglifici danno un’immagine piacevolmente simmetrica, anche se il testo a sinistra e quello a destra non sono esattamente gli stessi.

Succede anche che quando due persone o divinità vengono raffigurate una di fronte all’altra, il testo di una figura vada da sinistra a destra e quello dell’altra figura da destra a sinistra. Ciò non solo conferisce simmetria alla rappresentazione, ma rafforza anche l’idea di scambio reciproco di pensieri o parole tra le figure.

Gli egiziani non usano punti alla fine delle frasi né virgole. Non hanno lasciato nemmeno uno spazio dopo una parola. Tutte le parole e le frasi si susseguono una dopo l’altra. Eppure un lettore esperto riesce a riconoscere dove finisce una parola e dove ne inizia una nuova.

Fig. 6 Ortografia della parola anch – ‘vita’. Gli egiziani erano flessibili nella loro scrittura. Le parole egiziane possono spesso essere scritte in modi diversi, ad esempio per esteso come in questo caso, oppure abbreviate (Fig. 5A). Ciò rende i geroglifici divertenti e creativi, pur essendo sempre disposti in modo ordinato. Spesso le parole venivano disposte in blocchi. In questo modo, i simboli di una parola formano nell’insieme una composizione visivamente accattivante.

Le lettere

La scrittura egizia è composta solo da consonanti. Le vocali non venivano scritte. Poiché le parole composte solo da consonanti sono difficili da pronunciare, gli egittologi inseriscono la lettera “e” tra le consonanti. Ad esempio, la parola nfr – “bello” – viene pronunciata come nefer. Ma non si sa come venissero effettivamente pronunciate le parole né quali fossero le vocali.

Gli scribi e gli scultori egiziani avevano cura di disporre le parole ordinatamente in blocchi. Le lettere di una parola sono disposte non solo una dopo l’altra, come nella nostra lingua, ma sono anche parzialmente una sopra l’altra nella stessa parola (Figura 6).

Suoni e simboli

I geroglifici sono costituiti da due tipi di segni: segni sonori e simboli. I simboli sonori riproducono un suono, proprio come le lettere del nostro alfabeto. Alcuni geroglifici riproducono un suono, altri due, ed esistono anche segni sonori che ne riproducono tre.

I geroglifici sono composti in parte da simboli. Molti di questi simboli sono determinativi. Il determinativo è un simbolo che veniva posto dopo una parola. Poiché gli Egizi non scrivevano le vocali, non era sempre chiaro a quale parola si riferissero.

Un determinativo fornisce quindi un’indicazione del significato. Ad esempio, gli Egizi disegnavano un occhio per indicare le parole legate al guardare o al vedere (immagine 7). Hanno posizionato una figura umana con la mano sulla bocca dietro le parole che hanno a che fare con tutto ciò che facciamo con la bocca, come mangiare, bere e parlare (immagine 8). Le parole legate al camminare o al movimento sono state dotate di due gambe che camminano alla fine della parola (immagine 9). Per le parole che esprimono il movimento in una direzione opposta, come tornare indietro o girarsi, gli Egizi disegnavano le gambe che camminavano nella direzione opposta (Figura 10).

Fig. 11A Il suono ‘r‘. Alcuni geroglifici possono essere sia un segno sonoro che un simbolo. La lettera r, ad esempio, è rappresentata da una bocca stilizzata. Ma questo segno può anche significare “bocca”. In quest’ultimo caso, compare una linea verticale solitamente dietro (Figura 11B).

Astratto

Ma cosa facevano gli Egizi con una parola astratta? Come hanno reso una parola del genere? Anche per questo avevano una soluzione. Alla fine di una parola astratta disegnavano un rotolo di papiro. Ciò significa che si tratta di una parola che non puoi disegnare, perché è astratta, ma che puoi scrivere (immagine 12).

Talvolta i geroglifici sono così strettamente congiunti all’oggetto su cui sono scritti che l’oggetto stesso viene ad essere composto quasi interamente da geroglifici. A volte è possibile leggere letteralmente gli oggetti (immagini 13 e 17).

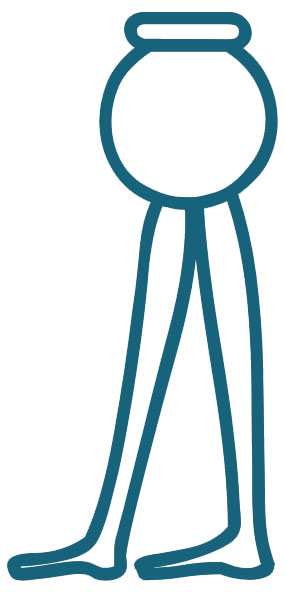

Fig. 14 Nessuno sa come siano nati i geroglifici. Troviamo i primi geroglifici intorno al 3100 a.C. Questa ciotola risale a un’epoca antecedente alla comparsa dei primi geroglifici. La ciotola ha due piedi e ricorda la parola ini, “portare”, scritta da una ciotola su gambe che camminano. Un’altra parola riconoscibile è la parola wab, che significa “puro” ed è raffigurata da un gamba sopra il quale c’è un vaso da cui sgorga acqua. Circa 3700-3450 a.C. Museo Metropolitano di New York. (foto Corina Zuiderduin).

Bellezza eterna

I geroglifici sono spesso associati ai miti. Il cucchiaio rituale dell’immagine 17 non è solo bello da vedere, ma è anche ricoperto di geroglifici. Una giovane donna è in piedi tra i fiori di loto. In testa e nelle mani tiene i segni di Nefer. Questi tre segni insieme formano la parola “bellezza”. Vediamo anche due occhi di Horus che possono essere interpretati come “vedere”.

L’artigiano che ha creato questo cucchiaio ha sapientemente sfruttato la curvatura del cucchiaio per esprimere qualcosa. La ciotola rotonda rappresenta l’acqua primordiale, la fonte da cui emergono e a cui ritornano tutti gli esseri viventi. Questa fonte, secondo gli Egizi, è un principio di vita eterno e infinito, un campo infinito di coscienza. Al centro nuota un pesce tilapia, simbolo del dio sole. La tilapia conserva le uova in bocca per sputarle una volta che i piccoli vanno a nascere. I pesciolini tornano regolarmente nella sua bocca per riuscirne di nuovo poco dopo. Gli Egizi trovarono quindi nella tilapia un simbolo molto adatto per esprimere lo sviluppo ciclico degli esseri e il loro ritorno al Tutto. In questo cucchiaio la tilapia non sputa pesci, ma fiori di loto, per sottolineare ulteriormente il simbolismo. Secondo i miti, anche il fiore di loto rappresenta l’origine della vita e il ritorno all’unità. Rappresenta anche il fatto che puoi nuovamente prendere coscienza di questa unità di cui fai sempre parte.

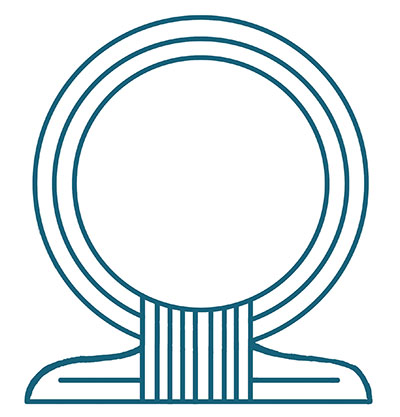

Il bordo della ciotola è formato da un anello shen, il simbolo del tempo eterno in cui tutti gli esseri emergono ciclicamente. Negli angoli ci sono due rane, simbolo della nascita.

– il simbolo del tempo eterno.

Nefer

Talvolta anche i geroglifici stessi esprimono un significato più profondo. Ad esempio, il geroglifico per “buono” e “bello” è costituito da una trachea che termina in un cuore (figura 19). Gli egiziani conoscevano bene il corpo umano e sapevano che la trachea non è collegata al cuore. Devono aver avuto una ragione per esprimerlo in questo modo nel segno, che significa “bello” e “buono”.

Nell’antico Egitto, il termine “bello” si riferisce principalmente alla bellezza interiore. Gli Egizi consideravano bello chi aveva un buon carattere. Una persona con un bel carattere fa tutto in armonia con gli altri esseri, con la legge interiore della natura, con Ma’at. Vive e agisce con il cuore. Secondo gli Egizi, il cuore è la sede del dio interiore ed è associato all’amore e alla saggezza.

Chi parlava con il cuore era onesto e sincero e chi viveva (respirava) con il cuore esprimeva il divino. Ci sono diverse affermazioni in cui l’egiziano afferma di vivere (respirare) o di parlare dal profondo del suo cuore.

“Vivo nella Verità (Ma’at) in cui esisto”, dice l’Egiziano. “Io sono Horus che è nei cuori. Vivo e parlo dal profondo del mio cuore.” [1]

Horus rappresenta la parte superiore della coscienza, quella parte dell’uomo che realizza l’unità e la connessione con gli altri esseri e che quindi fa naturalmente tutto secondo questa unità.

[1] Libro dei Morti 29A

Questo articolo è un adattamento di un articolo apparso su Bresmagazine 350, febbraio, marzo 2025, e del libro Het Mooie Westen, mythen en symbolen in Egypte, 2019.

Diritto d’autore testo e immagini: Corina Zuiderduin

Traduzione: Marisa Jansen Miglioli